Interview: 宝泉窯 原田元

「2016/」に参画する窯元の一つ、有限会社宝泉窯。「2016/」が立ち上がるきっかけとなった「1616 / arita japan」ブランドを制作する窯元でもあり、すでに海外のデザイナーとの協働は経験済み。そんな宝泉窯の代表取締役社長である三代目、原田元さんに「2016/」への期待について尋ねた。

- 宝泉窯の歴史は江戸時代に始まると言われています。成り立ちを教えてください。

宝泉という窯名ではなかったのですが、先祖は江戸時代から鍋島藩に焼き物を献上していたと伝えられています。もともと有田焼は分業体制で回っていった産業であり、私の先祖も別の窯が焼いた器の上に赤絵具や金彩で絵を描いていく上絵付けに特化していました。その後、戦争等での休止を経て、1950年に宝泉製陶所として再開、1989年に宝泉窯としました。独自に調合した赤絵の具は「宝泉赤」と呼ばれるほどで、その赤絵の具を用いた古典的な絵付けで評価され、外食産業向けに量産可能で耐久性の高い食器を中心に作る体制を整えてきました。しかし、外食産業は浮き沈みが激しい。閉店するなど、受注に波が出てきてしまうと工場の稼働率が低くなり、危惧していたんです。そうしたとき、有田焼の商社の百田桃苑が東京のパレスホテルに新しいブランド、「1616 / arita japan」の店舗を出すという話をいただきました。

- すでに「1616 / arita japan」で海外のデザイナーとこれまでにない有田焼づくりに取り組んでいます。「2016/」では新たな挑戦はありますか?

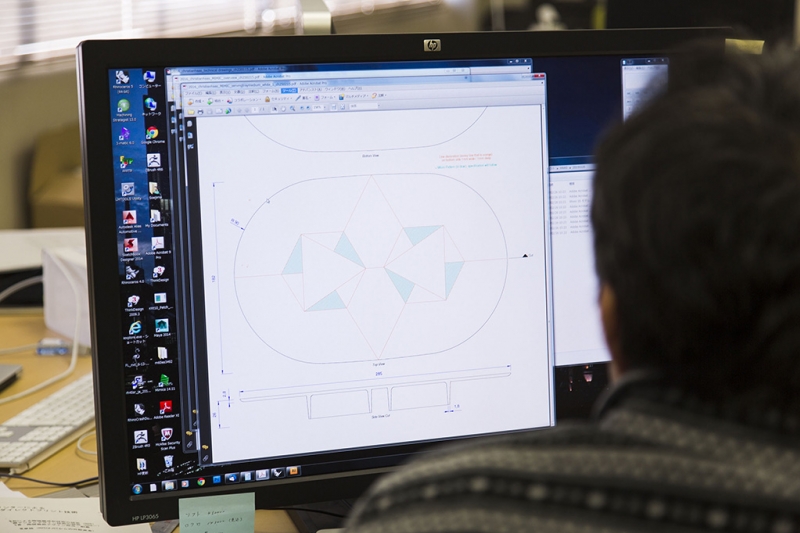

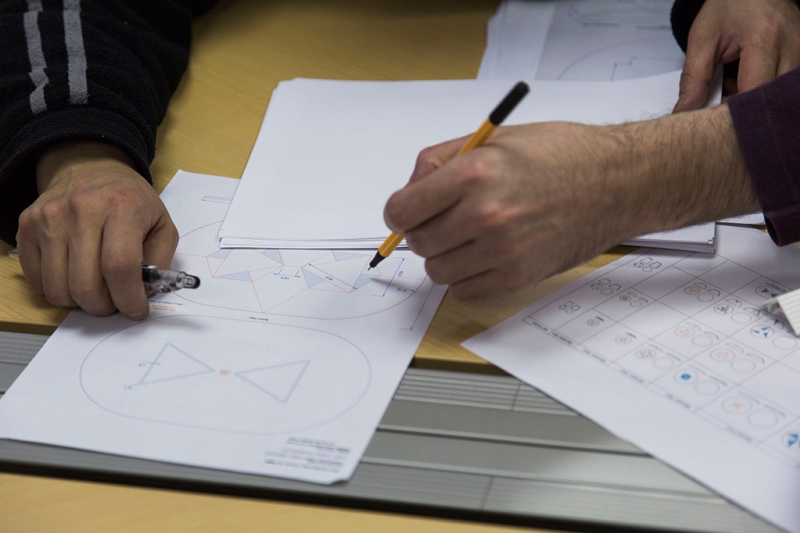

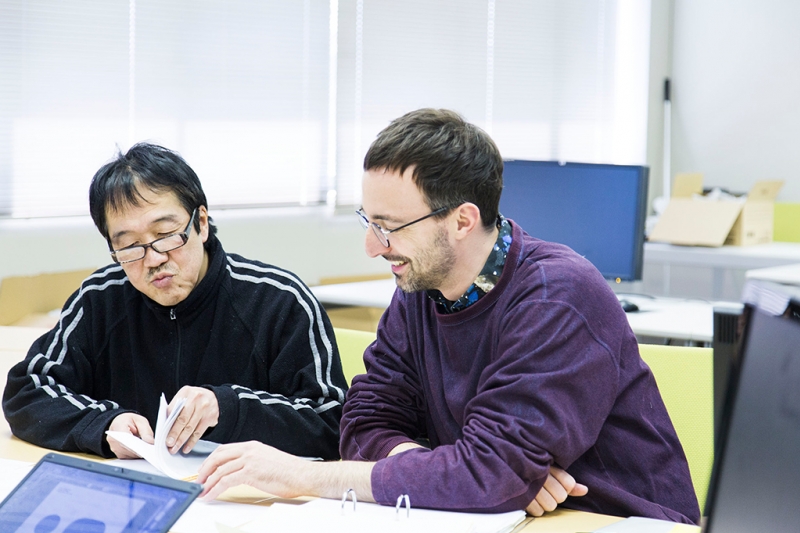

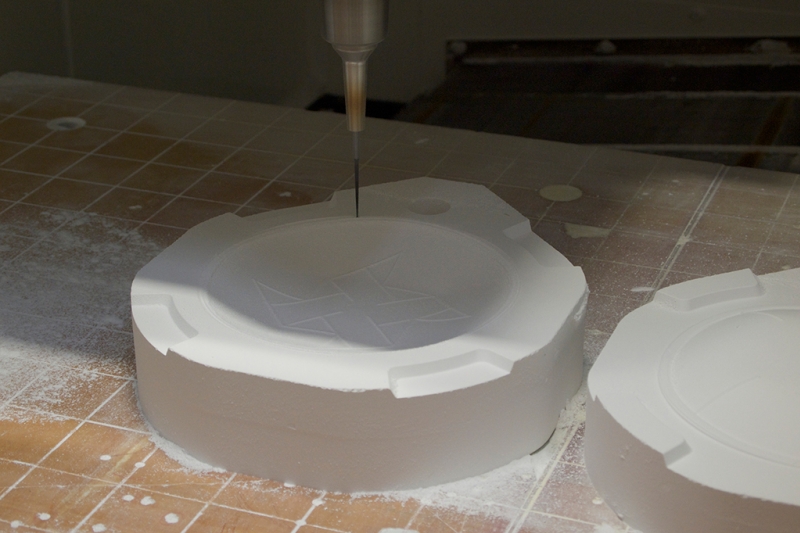

陶器や磁器のデザインをしたことのないデザイナーと仕事をする場合、焼成によって元の大きさから器が収縮すること、鋳型から取り出す必要があること、など分かっていらっしゃらないことも多く、出してもらったデザインを実際制作できるように修正するのが大変です。しかし、「2016/」で一緒に取り組むデザイナーは磁器のデザインの経験があるため、こうした基本的な条件は理解した上でデザインを提案してくれているので、話は進めやすいですね。またプロダクトデザインを多く手掛けているデザイナーは量産品のためのデザインという姿勢が徹底しているので助かります。とはいえ、宝泉窯でこれまでできなかった形に挑戦する必要があると思い、型屋さんでは作ることができない造形に取り組んでいます。そのうえで窯業技術センターの存在が大きい。特殊な形状のデザインをデザイナーがデータ化、こちらにデータを送信し、データをもとに窯業技術センターにあるCNCマシンで試作品を作ってもらっています。試作品で検討した後、量産のための型起こしは専門の型屋さんにお願いするという流れです。デザインをデータ化するのはデザイナーの作業ですが、この費用は相当かかります。制作費の負担も窯元とデザイナー半々です。双方が同じ熱意、とリスクを取りながら取り組んでいます。

- 16組のデザイナーが16組のメーカーとそれぞれ新製品を作ると相当なアイテム数になります。

そうです。それぞれのデザイナーは10以上のアイテムをデザインしていますから、「2016/」すべて合わせると200以上のアイテムになります。そうなると型も200以上必要です。一斉に生産体制に入るとして型屋さんが対応できるのか、そして磁器の生地を作る生地屋さんも対応できるのか、課題は残ります。すでに「1616 / arita japan」を扱ってくれている販路に「2016/」を扱ってもらうことは難しくないと思いますが、すべての製品をどう流通させていくのか、課題でしょう。

- 今後の見通しはありますか?

販売店で欠品が出るというのはビジネスの上で一番よくないことだと考えます。再入荷したとき、再び足を運んでまで買いたいと思う人ばかりではありません。私たちに代わってものを売り、エンドユーザーと直に接している販売店の立場になれば、よく分かります。今は亡き白山陶器のデザイナー、森正洋さんは「ある製品をロングセラーにするためには、メーカーが1か月分、商社が1か月分、販売店が1か月分、計3か月分の在庫を持って勝負する心づもりが必要です」とお話しされていました。それまで私たちメーカーにとっても、商社にとっても在庫は不良債権のような疎ましい存在だったので、驚きでしたが、納得のいくお話しでした。それ以来、商社とともに、量を作って在庫を抱えることの意味について生地屋さんにも話をして、どのくらい発注があれば採算があうのか、ひとつの製品に関わるすべての人と意識を共有するようにしています。