Interview: Stefan Diez

ドイツ・ミュンヘンのスタジオから世界各地のプロジェクトに関わるステファン・ディーツ。「2016/」では青山窯の川副青山とともに26のアイテムからなるテーブルウェアシリーズを作った。有田で目指したこと、そして自身のデザインプロセスについてディーツに尋ねた。

-「2016/」に関わるにあたり、有田でこれまで作ってきた焼き物を最初見た時、どのように感じましたか?

代表的な有田焼とされている形、素材について研究した上で、窯元には工業製品としてのデイリーユースアイテムからてまひまかけて作る工芸品レベルのものまで、多様な商品づくりに対応できる技術があると感じました。有田でのものづくりは、伝統という積み重ねによるノウハウと、技がものを言うわけです。このふたつが手と手を取り合うことができるだろうか?と考えました。もちろんできます。しかし、常にできる、とは限りません。特に若い世代が関心を持つような焼き物を作ろうと思ったとき、伝統に固執することがどれほどの意味を持つのだろうかと考えました。そうした視点から、有田で現在作られている製品をあらためて見ると、時代性が欠けていると思ったのです。つまり、有田焼はどれだけ高度な技で作られていても、それらはいつの時代も変わらない「言わずもがな」的な日本の焼き物なのです。今作るのであれば、今の時代を感じるものの方がふさわしいのではないか、と考えたのです。

- それにしてもテーブルウェアは他の「2016/」のデザイナーも多く手掛けています。なぜ25以上もの新たなコレクションをデザインしようと思ったのですか?

確かに点数が多いですね。でも、どのアイテムも普段使いに向いていて、テーブルウェアとしてどんな食文化の料理にでも使うことができる汎用性が高いデザインになっています。

- デザインでこだわったところはありますか?

日本の食器に大抵みられる高台をなくしました。そうすることで積み重ねがしやすくなります。高台がないことで‘器’としての気配を消していると思います。ティーポットやカップのようにそれ、と主張する形もありますが。言うなればオーケストラのようなコレクション。デザインは音楽のようにテーマを設け、与える形の意味づけをする必要があるのです。

- 自身で確立したデザインの方法論などあるのですか?

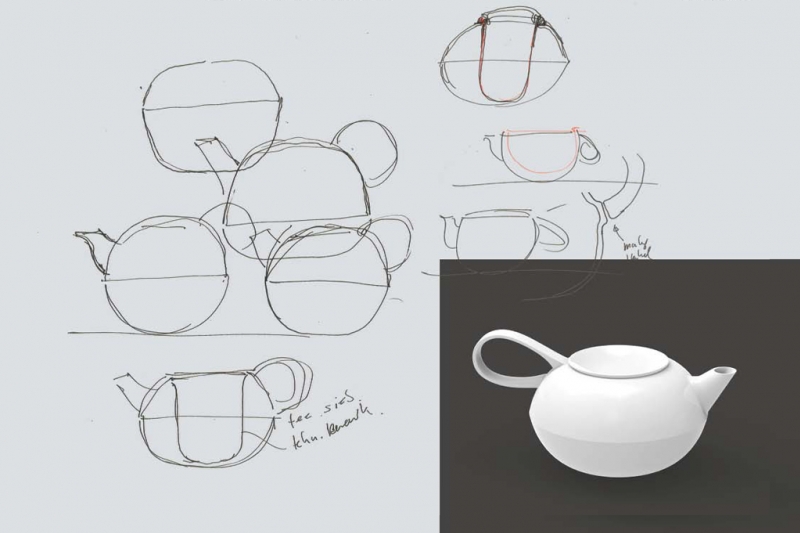

シリーズのコレクションの場合、1つずつデザインを完成させていくので、まずどのアイテムからデザインするかが重要で、今回のコレクションはカップから始めました。カップというのはテーブルウェアの中で最も使用頻度が高いアイテムといえます。一つあればコーヒー、お茶、スープなどさまざまな用途に兼用できる。カップのデザインが決まると、そこから導かれるようにボウルのデザインができます。ボウルができると、お皿という具合に、オーケストラのように次へとつながります。カップをデザインするということは、円というそれ自体完結した形がありながら、ハンドルといった別の要素と組み合わさることで一体化しなくてはなりません。そうしてカップのデザインができるとおのずとティーポットの形が生まれるのです。

- 常日頃、どんなことを心掛けているのですか?

ありふれたていると思うものでも、何かしらの驚きや発見の要素があると思って物事を見ています。

-「2016/」を通してどんなことを学びましたか?

ものをつくることは、人との関係をつくることにほかならないということです。